2016年,市委、市政府將老媽宮戲臺列入保育活化小公園片區的重點(diǎn)內容,啟動(dòng)相關(guān)修繕工作,成為汕頭埠民俗文化展示館。2017年3月份修繕工程正式啟動(dòng),施工隊伍進(jìn)場(chǎng),夜以繼日,精雕細琢,短短不到半年時(shí)間,老媽宮戲臺復原修建項目完成從籌劃上報、到勘探設計再到復原修建并對外開(kāi)放。在市委、市政府的大力支持下,專(zhuān)業(yè)設計團隊的精心研究下,老媽宮一鍵重啟,美輪美奐、光彩耀人,重新出現在大眾的視線(xiàn)里。

自2017年重新運營(yíng)至今,老媽宮戲臺以其中西合璧的復古建筑吸引了不少外地游客,更是以精彩的文藝演出,將品茗聽(tīng)曲融入到群眾生活當中,成為許多市民的日常娛樂(lè )活動(dòng)。

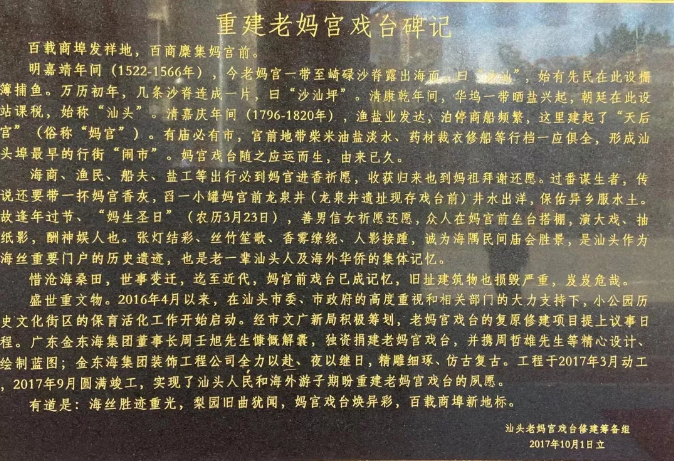

老媽宮戲臺位于升平路1號,建成于清朝嘉慶年間(公1760—1820年),“未有汕頭埠,先有老媽宮”,可以說(shuō),老媽宮是汕頭開(kāi)埠前最早的建筑之一。每逢重大民俗節慶時(shí)搭建戲臺舉行以紙影戲為主的演出活動(dòng),平時(shí)則作為商貿集市所用,史稱(chēng)“媽宮前”。1930年汕頭市國民政府將該址建設為汕頭第一市場(chǎng)(也叫升平市場(chǎng)),據史料記載,當時(shí)一、二樓為農貿市場(chǎng),三樓為升平戲院。解放后,該建筑物先后作為商貿市場(chǎng)、小商品交易所和市百貨文化用品公司的辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。

重啟后的老媽宮戲臺,著(zhù)重于戲臺本身承載的演出功能,并將潮汕人的日常生活?lèi)?ài)好融入其中,潮汕人無(wú)茶不歡,老媽宮戲臺在中廳和二樓配備了將近50張茶桌,設計者把舞臺延伸到了戶(hù)外,獨具匠心地在二樓設置了透空伸出式小舞臺,節目欣賞、喝茶聊天,節目?jì)热莺w歌曲、舞蹈、小品、以及潮劇優(yōu)秀唱段、潮樂(lè )演奏等多種文藝形式,滿(mǎn)足不同年齡段群眾的需求,坐在古戲臺下,在古色古香的環(huán)境中觀(guān)賞潮音潮韻,仿佛時(shí)光倒流,細細體會(huì )其中的歷史風(fēng)味。一、二樓分別展示潮繡、木雕、剪紙、瓶?jì)犬?huà)、盔帽、嵌瓷等潮汕特色非遺品,讓更多的外來(lái)游客讀懂“潮”文化。

文物的活化

也是文化的傳承

老媽宮戲臺曾是汕頭埠最早的行街“鬧市”和最重要的民俗文化活動(dòng)場(chǎng)所,承載了老一輩汕頭人及海外華僑的集體記憶,是汕頭作為海絲重要門(mén)戶(hù)的一處重要歷史遺跡。老媽宮戲臺的活化,重新凝聚了潮汕文脈,也將“潮”文化傳承下去。老媽宮戲臺的總設計師、汕頭大學(xué)長(cháng)江藝術(shù)與設計學(xué)院老師周哲雄表示:“修繕既有建筑必須傳承文化,擔負歷史傳承者的責任;同時(shí),老戲臺如果想要“涅槃”,必須引入新技術(shù)、新理念。”古劇場(chǎng)離不開(kāi)鮮活生動(dòng)的演出,其文物建筑的價(jià)值需要借助演出來(lái)體現。留住文物方能傳承文化,對老戲臺最好的保護,就是合理地開(kāi)發(fā)利用。合理地開(kāi)發(fā)利用,也是保護老建筑的方法之一。要“喚醒”老建筑,就要想辦法讓它們走出“深閨”,與新的城市風(fēng)貌融合共生,在文化復興里找到城市的精神歸宿。

老媽宮戲臺的成功運營(yíng),讓它掃除了過(guò)去的陰霾,發(fā)揮本身的建筑功能,煥發(fā)出新光彩,成為汕頭市以戲曲體驗為核心的城市文化客廳,是獨具特色的地方傳統戲曲演出、非遺工藝展示的好平臺,這也是小公園片區的活化保育的成功案例,延伸歷史,續寫(xiě)文化。